知っていると作品を見るのがもっと楽しくなる アートの材質・技法【写真編】

美術館やギャラリーで作品を見ていると、タイトルや制作年の下に、「素材・技法」が記してあったりします。細かい技法まで分からなくても作品は楽しめますが、その違いを知ると、作品を見るのがもっと楽しくなるかもしれません。

美術館で「版画」の作品を見ていると、ひとことで「版画」といっても、モノクロにカラー、質感が全く違うものに、写真そっくりなものまで…「これも版画なの?」なんて思ってしまうこともありませんか?キャプションを見ると、エッチング、ドライポイント、シルクスクリーン…なんて、様々な技法が書かれていて、どんな方法なのか気になる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、そんな「版画・プリント」の作品に着目して、作品の素材・技法についてご紹介します。

「版画」はもとになる「版」があり、それを使って紙などの支持体にインクを転写することで作られます。美術館などのキャプションに書かれている技法を見ると、この「版」の作り方の違いによって分類されているものが多いようです。

大きく分類すると「凸版」「凹版」「平板」「孔版」といった「版」のつくりかたに分かれ、そこからさらに、技法や素材の違いによって分類された名称が使用されています。また、近年では、物理的な「版」をつくらず、デジタルのデータから直接プリントされる作品もあります。

それでは、版の作り方の分類と、その中の技法の違いをみてみましょう。

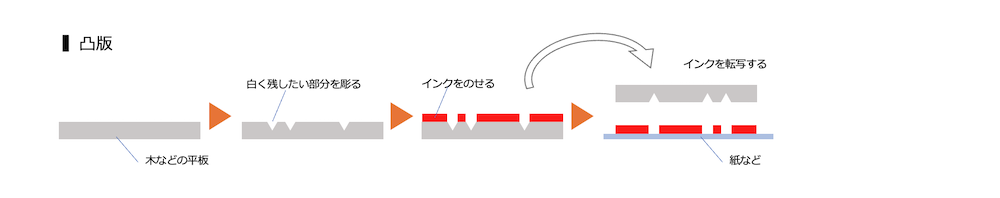

着色したい部分を残して版を彫り、残った部分にインクをつけて刷る方式です。図工の授業で習った木版画や消しゴムハンコなど、身近な方式ですね。

凸版の版として木を用いた版画です。版は彫刻刀などを使って溝をつけることで制作されます。「浮世絵版画」の多くもこの木版画の方法で制作されたものです。

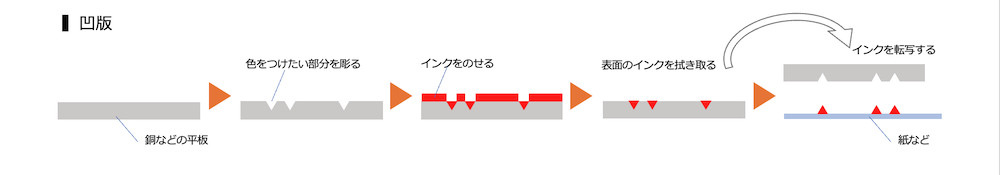

凸版とは逆に、彫った溝の部分にインクを詰め、支持体に転写する方法です。全体にインクを塗った後に表面を拭き取ると、凹になった部分だけにインクが残るので、これを転写します。

彫った部分がそのまま線として表現できるので、凸版にくらべて精緻な表現ができるのが魅力です。この方式は、アート作品では、主に銅板を版として使用する銅版画で用いられています。また、雑誌などの印刷物で使用される「グラビア印刷」も、この方式の印刷方法のひとつです。

銅版画では版の凹みをつくる方法が多数あり、美術館などのキャプションでは、こうした技法が書かれていることも多いです。

金属を直接削って版をつくる「直接凹版技法」のひとつ。

先端に硬い刃のついたビュランという特殊な道具で線を彫り、そこにインクを詰めて刷る方法です。細密な線の描写を特徴としています。

金属を直接削って版をつくる「直接凹版技法」のひとつ。

硬い鋼鉄製のニードルで線を彫り、そこにインクを詰めて刷ります。エングレーヴィングと似た方法ですが、ニードルによってひっかかれた周りには、金属のめくれ上がりができます。この部分にもインクが溜まるため、滲みのある柔らかな表現になるのが特徴です。

金属を直接削って版をつくる「直接凹版技法」のひとつ。

こちらでは、まず、銅版の表面全体に細かい傷をつけ、全体に金属のめくれ上がりをつくります。このめくれ上がりの部分にはインクが残るので、黒くプリントされます。このめくれ上がりを削ったり、潰したりすると、インクがつかなくなるので、この違いを利用して絵をつくる方法です。

削り方の強さによってインクの残り方を制御することができ、微妙な階調表現を行うことができます。

こちらは銅版を直接削るのではなく、銅版の上に耐酸性の塗料を塗り、これをニードルなどで削り取った後に酸性の腐蝕液に浸します。ニードルで塗料が削られた場所の金属は腐蝕液で溶かされ、凹むので、この部分にインクを詰めて刷る方法です。腐蝕液によって凹部をつくる「腐蝕法」という方法のひとつになります。

ビュランのような特殊な道具を使わず、鉛筆やペンでのドローイングと近い感覚で描ける点が魅力です。

こちらも「腐蝕法」のひとつ。銅板の上に耐酸性のある粉末を撒いて、酸性の腐蝕液に浸して凹部をつくることで砂目をつくる方法です。腐蝕液に漬ける時間を長くすると、その分凹部が大きくなるので、これを利用して、階調の違いをつくりだせます。インクを全く乗せたくない部分には、耐酸性の塗料を塗ってマスキングします。

「エッチング」での線描と組み合わせることで表現が広がる技法です。

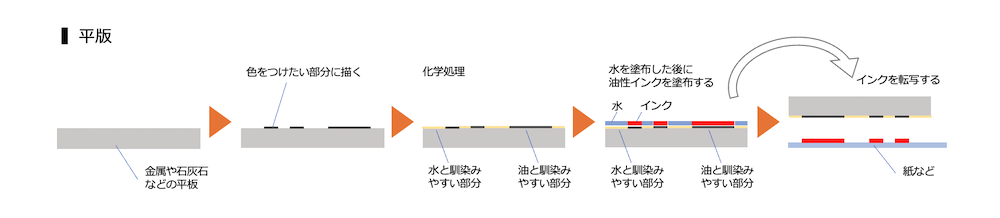

版に凹凸をつけず、「油と馴染みやすい部分」と「油を弾く部分」をつくった平坦な版の上に油性のインクを乗せ、油と馴染みやすい部分のみにインクがのることを利用して、これを支持体に写し取る印刷方法です。

金属や石灰石の平板の上に油性の画材で絵を描いた後に化学処理を施し、描いた部分(油性インクと馴染みやすい部分)と、描いていない部分(水と馴染みやすい部分)をつくります。

ここに水をのせて水と馴染みやすい部分を水でマスキングした上から、油性のインクをのせ、最初に絵を描いた部分を写し取ります。版を”彫る”のではなく、筆やペンで描いたものがそのまま版になるので、「絵画」の作品の雰囲気をそのまま複製しやすいのが特徴です。

リトグラフとほぼ同様ですが、版から直接紙に転写するのではなく、一度「ブランケット」と呼ばれるローラーにインクを転写してから紙に転写します。版の摩耗を防ぐため、大量の印刷に適している方式です。ポスターのほか、新聞や雑誌などを印刷する際に用いられています。

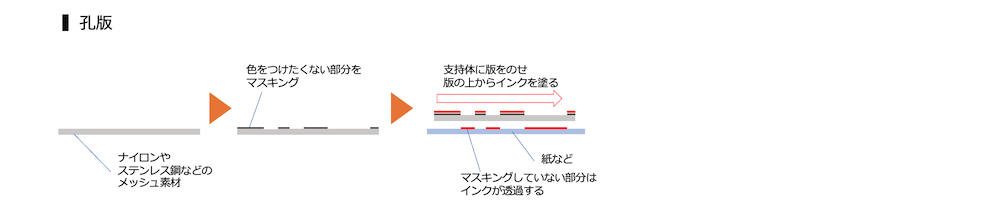

版にインクをつけるのではなく、着色させたい部分に穴を開けた版の上からインクを擦り付け、支持体に定着させる方法です。昔、家庭でも使用されていた「プリントゴッコ」はこれを簡易的に行えるようにしたもので、こちらに馴染みのある方もいらっしゃるかもしれません。

シルクスクリーンでは、「写真」のような作品を見て「これが版画?」と不思議に思うこともあるかもしれません。こちらの版は、モノクロームで描いた絵画などに光を当てることによって孔を透過する部分と透過しない部分をつくる方法などを使って制作するため、写真をほぼそのまま版に写し取ることも可能なんですね。

デジタルで制作された作品も増える中で、物理的な版を制作しないプリントも増えています。インクジェットプリントは、デジタルのデータをもとに、インクを支持体に直接吹き付けて定着させる方式です。ご家庭にもインクジェット方式のプリンタを置かれている方は多いのではないでしょうか。

版を制作する必要が無く、デジタルの作品をそのままプリントすることができます。

インクジェットプリントで仕上げた美術作品のことです。家庭用のインクジェットプリンターよりも高精細・高色域のものプリンタでプリントされ、作家らが監修を行い、色の再現性を高めています。

インクジェットプリントで、UV(紫外線)で硬化するインクを使ってプリントしたもの。通常のインクではプリントできないようなプラスチックや金属の上などにもプリントできるため、複合的な素材を使った作品で使用されることがあります。また、インクを複数層重ねて厚みを出すこともでき、凹凸のある油絵の質感まで再現したプリントも行えます。

たくさんの種類がある版画・プリント作品。版のつくりかたの違いで大きく分類され、さらに細かい技法や素材の違いでも、質感や緻密さなどに特徴が出ることがわかりました。

作品を購入する際には、1点ものでは入手しづらいアーティストの作品も、複数のエディションがあるプリント作品であれば購入しやすいこともあり、こうした違いを知っておくと、欲しい作品をみつけた際にも役立つかもしれません。

次回は、「写真」の技法の違いについてご紹介していきます。