知っていると作品を見るのがもっと楽しくなる アートの材質・技法【写真編】

美術館やギャラリーで作品を見ていると、タイトルや制作年の下に、「素材・技法」が記してあったりします。細かい技法まで分からなくても作品は楽しめますが、その違いを知ると、作品を見るのがもっと楽しくなるかもしれません。

この記事では、特に「絵画」の作品に着目して、作品の素材・技法についてご紹介します。

「絵画」は、基本的に”平面の上に絵の具を使って描いた作品”。その「素材・技法」の表記は一律に決まっていませんが、美術館のキャプションや出品作一覧を見ていくと、「何によって(色材)」、「何に(支持体)」描かれているかが表記されている場合が多いようです。

「油彩、キャンバス」というように、技法・素材が並べて表記されていることもあれば、「オイル・オン・キャンバス」(=キャンバスの上にオイル(油彩)で描かれている)のように、1語で表記されていることもあります。

それでは、その「支持体」と「色材」には、どのようなものがあるか、それぞれ見てみましょう。

「支持体」は絵画が描かれる側のもの。例えば、下記のようなものがあります。

どんなもの?:木製の枠に厚手の布を張ったものです。

どのような作品で使用される?:特に油彩の作品によく用いられます。

特徴は?:キャンバスが登場するのは、15世紀のルネサンス頃。それまでに支持体として多く使用されていた木の板に対して軽量かつ丈夫であり、大きなサイズもつくりやすい素材として普及しました。板は湿気で沿ってしまうのに対して変形の心配が少ない点や、木枠から外せば布だけでコンパクトになる点もメリットです。

布の表面に塗られた「下地材」の違いによって、油絵用の「油性」、水彩やアクリル絵の具用の「水性」、どちらにも使える「両用」があります。

どんなもの?:絵画以外でも日常で使用される「紙」。植物などの繊維を絡ませ薄く成形したもので、絵を描くときに多く使用される支持体です。

どのような作品で使用される?:水彩画、パステル画、ドローイングのほか、日本画にも使用されたりと、幅広い作品に使用されています。

特徴は?:ひとことで「紙」といっても、厚みや、水の吸いやすさの違い、表面のざらざら感などの違いで、多くの種類があり、画材によって適した紙があります。

どんなもの?:木組みの枠にベニヤなどの板を張ったものです。

どのような作品で使用される?:板の上に直接下地を塗って油彩画やアクリル画に使用されるほか、日本画や水彩画を描く場合には、木製パネルに紙を貼りこんで描く場合も。木の支持体に張ることで、紙が水分を吸って波打ってしまうのを防ぎます。

特徴は?:表面が平滑であり、細かいタッチの絵画を描くときに向いています。また、水彩画などの紙に描いた作品を展示をする際に、紙で直接展示するのに比べて見映え良く展示できる効果もあります。

どんなもの?:キャンバス布や描画用の紙を、ベニヤや厚紙と貼り合わせたものです。

どのような作品で使用される?:表面の素材によって、油彩やアクリル画のほか、水彩にも用いられます。

特徴は?:キャンバスと比べて薄くて軽量です。丈夫でありながら持ち運びしやすいため、屋外での制作にも向いています。水彩であれば、ボードに水張りをする手間がなく、描き始めることができる点もメリットです。

続いて、描く側の素材。日常でもおなじみの鉛筆やペンのほか、絵の具やパステルといったものがあります。

絵の具は、色を示す「顕色材 (色材)」をどのような「展色材 (糊)」で支持体に定着させるかによって様々な種類に分かれています。絵は、顔料を展色剤で支持体にくっつけることによって描かれるんですね。

色材には、溶媒に溶ける「染料」と溶けづらい「顔料」があり、絵画には耐久性のよい「顔料」が用いられることが多いです。顔料は、鉱物や土からつくられる天然のものや、金属の酸化反応によって得られるもの、有機合成によって得られるものもあります。

では、具体的にどのような色材があるのか見てみましょう。

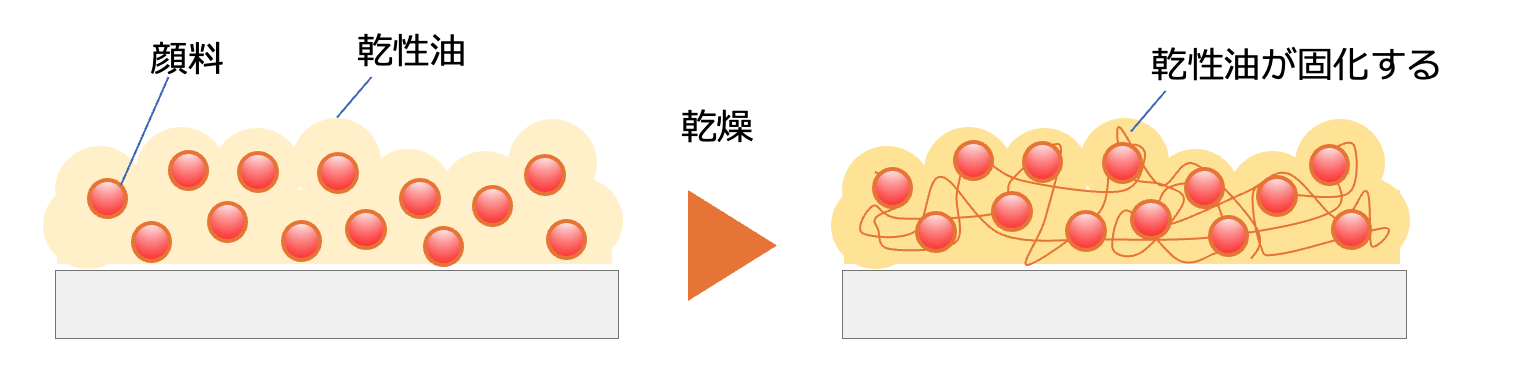

どんなもの?:「顔料」と「乾性油」などから作られる絵の具です。展色剤である「乾性油」が酸化重合して硬化することによって、支持体に顔料が定着していきます。この化学反応のプロセスのため、乾燥する(固化する)までに時間がかかるんですね。油絵独特のにおいも、このときに発生するガスのためです。絵具を薄めるときには、画用液という専用の油を使います。

特徴は?:美術館やギャラリーで作品を見る場合にも、油絵の作品を目にする機会は多いのではないでしょうか。油絵の技術・技法が15世紀にヨーロッパで確立されて以降、現代まで数多くの作品が制作されています。

展色剤が硬化することで画面に定着するため、乾燥の過程で絵の具の体積が大きくは変化せず、また、乾燥してもツヤを保ち続けます。また、絵の具が劣化しにくく、作品の長期保存にも向いています。キャンバス等に描かれる場合が多く、持ち運びがしやすいことも、油彩作品が世界中の作品を見やすい理由のひとつでしょう。

作品の楽しみ方は?:油絵では、厚塗り・薄塗り・重ね塗り・混ぜ合わせ・ぼかしといった、多くの絵画表現を行うことができ、こうした表現技法を楽しめます。アーティストによる、描き方・テクスチャの特徴を楽しむことができますね。

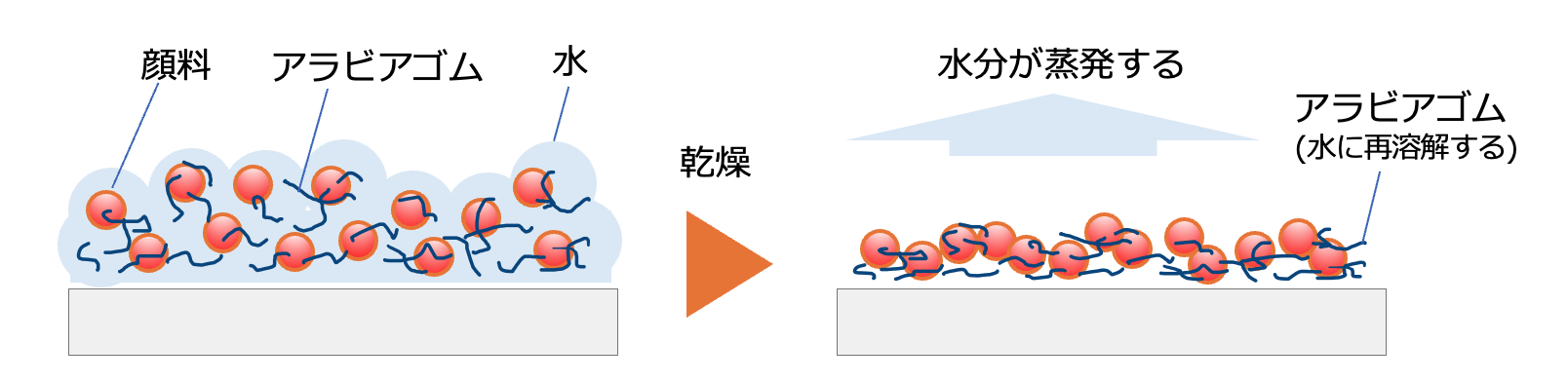

どんなもの?:「顔料」と、「アラビアゴム」という水溶性の展色剤で作られた、水で溶いて描くことができる絵の具です。絵の具を塗り重ねたときの透明度の違いで、「透明水彩絵具」と「不透明水彩絵具(ガッシュ)」があります。これは、顔料とアラビアゴムの配合比の違いによる違いです。水彩絵の具と言えば、子供の頃に触ったことがあるという方も多いかと思いますが、小学校の授業で使用するのは、「透明水彩」と「不透明水彩」の中間の「半透明水彩」というものになります。

特徴は?:「透明水彩」は、色の重ね合わせやにじみ、色の濃淡を楽しめます。一方、「不透明水彩」は、くっきりとしたタッチを楽しむことができ、同じ水彩といっても絵の雰囲気は異なります。(なお、学校の授業などでよく使う「ポスターカラー」は不透明水彩の一種です。)

支持体としては紙が使われる場合が多いですが、これは、水に溶かして使う絵の具であり、水を吸う素材である紙を支持体として使うのが適しているためです。

作品の楽しみ方は?:特に「透明水彩」の作品に注目すると、軽やかで透明感のある爽やかな仕上がりを楽しむことができます。重ねた部分の色が透けて見えるため「色の重なり」が見え、また、同じ色でも、「ぼかし」や「にじみ」、「濃淡」といったタッチの違いが楽しめます。

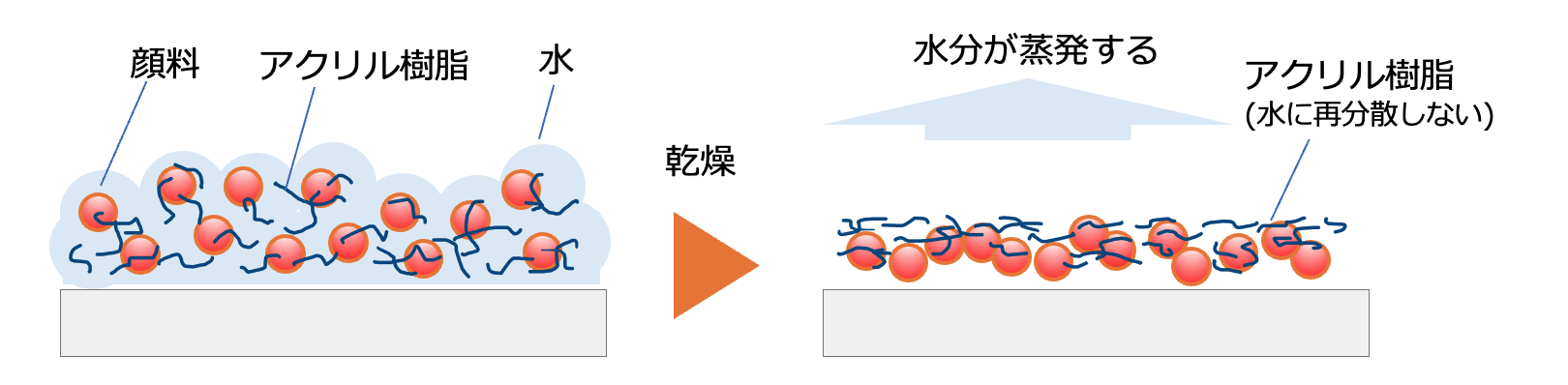

どんなもの?:「顔料」と「アクリル樹脂」で作られ、水で薄めることができる絵の具です。水彩絵の具と同様、透明性の高い「アクリル絵具」と、不透明度の高い「アクリルガッシュ」があります。乾燥すると、顔料が展色剤である「アクリル樹脂」によってコーティングされた状態になり、水に溶けなくなります。

特徴は?:水彩絵の具のように水で溶いて使用できますが、乾くと耐水性となるのが特徴です。また、木材やガラスなど、水を吸収しづらい素材にも描くことができます。水で薄めて描けば水彩に近いタッチに、また、水を使わずに油彩のように厚く重ねて描けば油彩に近いタッチになるなど、多様な表現が楽しめる点も特徴です。

作品の楽しみ方は?:アクリル絵の具は、水彩のようにも油彩のようにも使用できるので、多彩なタッチを楽しむことができます。また、発色が鮮やかなので、鮮やかな色合いを活かした作品も多く楽しめます。

どんなもの?:顕色剤である「顔料」を、展色剤である「膠(にかわ)」に混ぜて、支持体に定着させて描きます。他の絵の具と異なり、顔料と膠を混ぜる作業は、アーティスト自身が行う場合も多いですが、近年ではチューブタイプの絵の具も販売されています。岩絵の具の原料として使用する顔料には、土を原料とした「水干(すいひ)」や貝殻を原料にした白い「胡粉(ごふん)」のほか、合成顔料などがあります。

特徴は?:岩絵の具に用いる顔料には、非常に多くの種類があります。さらに、同じ鉱石で作られた顔料でも、粒子の大きさなどによって見え方が変化します。岩絵の具は、油絵の具や水彩絵の具のように絵の具同士を混ぜ合わせることが難しいため、こうした顔料の種類や粒子サイズの違いを利用して幅広い表現を生みだしています。

作品の楽しみ方は?:画材の特徴から、色を混ぜ合わせたり、光と影でものを立体的に描くような、油彩のような表現は難しいですが、それゆえ、西洋的な描き方とは異なる、空気感を表すような日本画独特の描き方を楽しむことができます。

どんなもの?:「顔料」の粉末を、結合材(のり)で固めたものです。なお、パステルと良く似たものに、子どものころによく使われる「クレヨン」がありますが、クレヨンは顔料をワックス(ロウ)で固めたものです。

特徴は?:粉っぽさがあり、パステルで描いた作品はふんわりとした雰囲気になります。また、紙に定着しづらいため、描いた紙の上で色を混ぜることができます。これは、クレヨンにはない性質ですね。作品が完成したあとには定着液(フィキサチフ)を使って支持体に定着させます。

作品の楽しみ方は?:パステルで描いた作品は、鮮やかな色調と、ふんわり優しいタッチが魅力です。また、携帯性に優れることから、風景画などに用いられる場合も多く、親しみやすい雰囲気の作品も多いです。

素材や画材以外にも、技法や用途に着目して、こんな言葉でキャプションが書かれていることもあります。

「糊で貼る」というフランス語を語源とする言葉で、写真や印刷物などを切り抜いて支持体に貼り付け、1つの作品にするものです。

複数の素材を使用して制作した作品のことです。「コラージュ」もこのひとつといえますが、「コラージュ」は基本的に平面作品を指し、「ミクストメディア」は立体などにも使用されます。

主に、鉛筆やペンなどを使って、「線」だけで描かれた絵、「線で描く」ことに重点を置いた絵を示します。これに対して、「絵の具を塗って描く」ことに重点を置いた絵画はペインティングと呼ばれます。

フランス語で、スケッチや下絵のことを指します。

「絵画」だけを見ても、本当に多くの素材や技法が用いられているんですね。作品を見て直感的に楽しむのも良いですが、描く技術についての知識があると、もっと楽しく作品を見られるかもしれません。

今後、「版画」や「写真」の素材や技法についてもご紹介していきます。