知っていると作品を見るのがもっと楽しくなる アートの材質・技法【写真編】

岡本太郎といえば、大阪の《太陽の塔》や渋谷駅の《明日の神話》などの作品だけでなく、「芸術は爆発だ」「なんだこれは」といったインパクトのある言葉のイメージも強いアーティスト。一方で、その作品以外の要素のインパクトの強さや、幅広い活動ゆえ、どのようなアーティストなのか分かりづらく感じることもあるのではないでしょうか?

この記事では、「展覧会 岡本太郎」の見どころをご紹介するのとともに、展覧会を見る前に知っておくと少し鑑賞が楽しくなるかも知れない、「岡本太郎という人物を知るポイント」を5つ、岡本太郎の言葉とともにご紹介します。

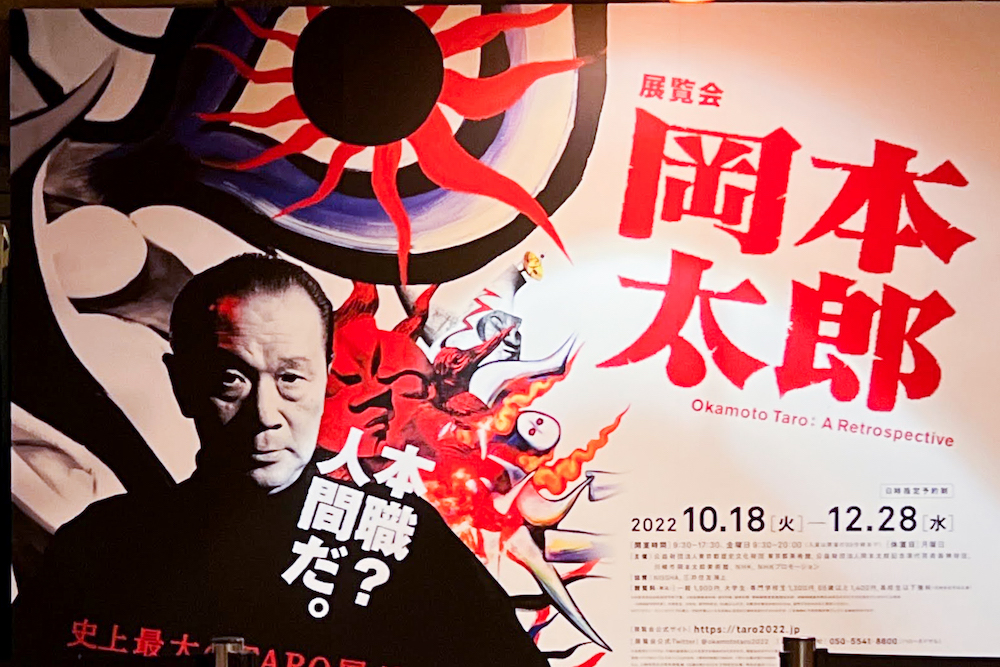

過去最大スケールで岡本太郎の作品を展示する「展覧会 岡本太郎」が、ついに大阪から東京に巡回し、東京都美術館で開催中です。(2023年1月に愛知に巡回予定。)

岡本 太郎(おかもと たろう、1911年 - 1996年)は、日本の芸術家。

1929年に18歳で家族とともにヨーロッパに渡った後、単身パリに残り芸術家を目指しました。ピカソの作品との衝撃的な出会いを経て独自の表現を模索。戦争で帰国した後は、日本で芸術家としての活動を続けました。1970年の大阪万博で手がけた《太陽の塔》は永久保存が決定し、現在も大阪万博のシンボルとして愛されています。

1996年に満84歳で死去。その後、青山の住居兼アトリエが「岡本太郎記念館」として作品と合わせて一般公開されているほか、1999年には「川崎市岡本太郎美術館」が開館し、多くの作品を常設で鑑賞することができます。

岡本太郎の作品を知るひとつの言葉は「対極主義」。1947年頃から岡本が提唱しはじめた「対立する二つの要素をそのまま共存させる」という主張です。

「無機的な要素と有機的な要素、抽象・具象、静・動、反発・吸引、愛憎、美醜、等の対極が調和をとらず、引き裂かれた形で、猛烈な不協和音を発しながら一つの画面に共生する」(「アヴァンギャルド芸術」/ 岡本太郎)

はじめは絵画において、シュルレアリスムとアブストラクト・アート、抽象と具体といった2つの要素を1つのキャンバスの中で衝突させるところからはじまります。

その後、その概念は拡張。1950年代には、縄文時代のような過去の文化 (呪術) と近代芸術 (芸術) を対極させ、さらに1970年の《太陽の塔》は、万博のテーマであった「人類の進歩と調和」に対して「反進歩」「原始回帰」という対極の概念を共生させました。「対極」のかたちやスケールを変えながらも、生涯を貫かれているようです。

今回の展覧会の冒頭には、この「対局主義」をよく表した《重工業》や《森の掟》といった著名な絵画のほか、立体作品、量産品までが集められており、様々な時代の作品をハイライト的に俯瞰できるようになっています。

そうした価値観が生涯一貫しているのに対して、その表現手段は実に多様。油彩やドローイングのほか、セラミックなどの立体作品、モザイク画に写真、さらには書まで。伝統的な技法だけでなく、当時最先端のカラフルなモザイクタイルやセラミックの技術を導入して、旧都庁舎のモザイク画や太陽の塔を手がけたりと、様々な手段で表現を行っています。

生前、あまりに多様な活動をしていることから、インタビューで”本職”を訪ねられ、「本職?そんなのありませんよ。バカバカしい。もしどうしても本職って言うんなら『人間』ですね」と答えたのだとか。 (「眼ー美しく怒れ」/ 岡本太郎 )

岡本太郎のパートナーである岡本敏子は「彼の職業は『人間』。もっと言えば『岡本太郎』だった。」と述べています。(「芸術は爆発だ! 岡本太郎痛快語録」/岡本敏子)多様な表現と言うよりも、岡本太郎という人そのものがひとつの作品であり、表現手段だったといえるのかもしれませんね。

展覧会の中でも、巨大な立体作品から油彩画、モザイク画に、本の装丁や家具まで、多様な表現を鑑賞することができます。

岡本太郎は、「芸術は一部の金持ちのものではなく、様々な矛盾や困難と戦いながら毎日を生きる平凡な民衆のもの」と考えていたといいます。もし絵を売ってしまったら、金持ちやコレクターに秘匿され、民衆の前から姿を消してしまうということを懸念し、絵を売らなかったのだとか。

そして、80歳のときに自身が所蔵するほとんどの作品を川崎市に寄贈。それゆえ、作品は散逸せず、ほとんどの作品が「川崎市岡本太郎美術館」と東京・青山にある「岡本太郎記念館」に所蔵されています。

今回の展覧会は、その「川崎市岡本太郎美術館」と「岡本太郎記念館」が主催者として参画。主要な代表作・重要作も一挙に展示されるんです。

一方、一点ものを販売しない代わりに、ウイスキーグラスや食器のような日常小物に、時計や椅子などの家具、さらには鯉のぼりといった「量産品」をデザイン。日常の中に芸術を導入させることを試みています。現在、私たちもミュージアムグッズなどで生活の中に気軽にアートを取り入れられますが、岡本太郎のこうした取り組みは、その走りといえるかもしれませんね。

「芸術とは太陽のようなもの。自分の中に湧き上がってくる情熱を、太陽のようにひたすら無条件で放出すべきものであって、退化と引き換えに小出しにするようなものじゃない。」

そうした考えから、岡本は、誰にでもアクセスできる公共の場所に多くの作品を残してきました。こちらも、一点ものの作品を販売しなかった考え方とつながりますね。今でも、例えば銀座・数寄屋橋公園の《若い時計台》など、全国各地に作品は残り、いつでも誰でも自由に作品が見られます。

一方、自分の作品が壊されることには無頓着だったそう。旧都庁を建て直す際に岡本の壁画を取り壊すこととなり、保存運動も起こる中、取り壊しについて説明しにきた職員に対して「ふーん、仕方が無いね」なんて返したというエピソードも。創るときは全身全霊を傾けるけれど、創ってしまえばみんなのものだという考え方だったようです。

展覧会では、《太陽の塔》や《明日の神話》や、各地に設置されたパブリックアート、そして、旧東京都庁舎にあった壁画など、現在は実物が残っていない作品も含め、その構想や原画が展示されています。

岡本太郎というアーティストは、作品だけではなく、その言葉にもインパクトがありますよね。絵画などの作品を制作するだけでなく、その考え方を示した多くの書籍も残しています。

著書「今日の芸術」の中で、芸術は「うまくあってはならない。きれいであってはならない。ここちよくあってはならない。」(「今日の芸術」/ 岡本太郎 ) と宣言し、手先の巧さ、美しさ、心地よさは、芸術の本質とは関係がなく、いやったらしさや不快感を含め、見る者を激しく引きつけ圧倒することこそが真の芸術と説いています。この「今日の芸術」は1954年に刊行され、ベストセラーに。横尾忠則や赤瀬川源平らも、この書籍に影響を受けたことを書籍の中で述べており、その言葉の影響力の大きさが伺えます。

岡本は生前に多くの書籍を執筆していますが、そのテーマは多岐にわたるものの、その中に書かれた主張は一貫しており、ぶれることのない考え方が伝わってくるようです。

さらに、岡本太郎の死後にも、こうした言葉をまとめた書籍が多く刊行されました。これは、岡本太郎のパートナーであり、養女であった岡本敏子さんの尽力によるものもあり、岡本太郎が没後に再評価を受けるようになったのは、彼女の功績が大きいとも言われています。

それでは、「展覧会 岡本太郎」の東京展のみどころを簡単にご紹介します。

東京展は、フロア全体に岡本太郎の作品が散りばめられた巨大な展示室からスタート。

年代を問わず、巨大な絵画作品から立体作品、マルチプルまで、著名な作品が一挙に展示されています。岡本太郎の世界観に一気に引き込まれる場所です。

岡本太郎のほとんどの作品は、「川崎市岡本太郎美術館」と「岡本太郎記念館」で見られますが、今回の展覧会では、なかなか日本では見られない作品も。

初期の名作、《傷ましき腕》(1936/49年)と似た雰囲気を持つ《露店》(1937/49年)は、1983年にグッゲンハイム美術館に寄贈されて以来、日本国内では実物を見ることができなくなっていた作品。

この他に、東京国立近代美術館蔵の初期の名作3点も展示され、今回は初期作品全4点をまとめて見られる貴重な機会です。

また、パリのごみ集積場から発見され、今回の展覧会の調査によって、岡本太郎の作品である可能性が極めて高いとされた、初期の3作品もパリから来日。

岡本太郎の作品を多く目にしてきた方にとっても、新しい発見のある展覧会ではないでしょうか?

有名な《太陽の塔》や《明日の神話》にも着目。その構想や、制作中の映像とともに紹介されています。

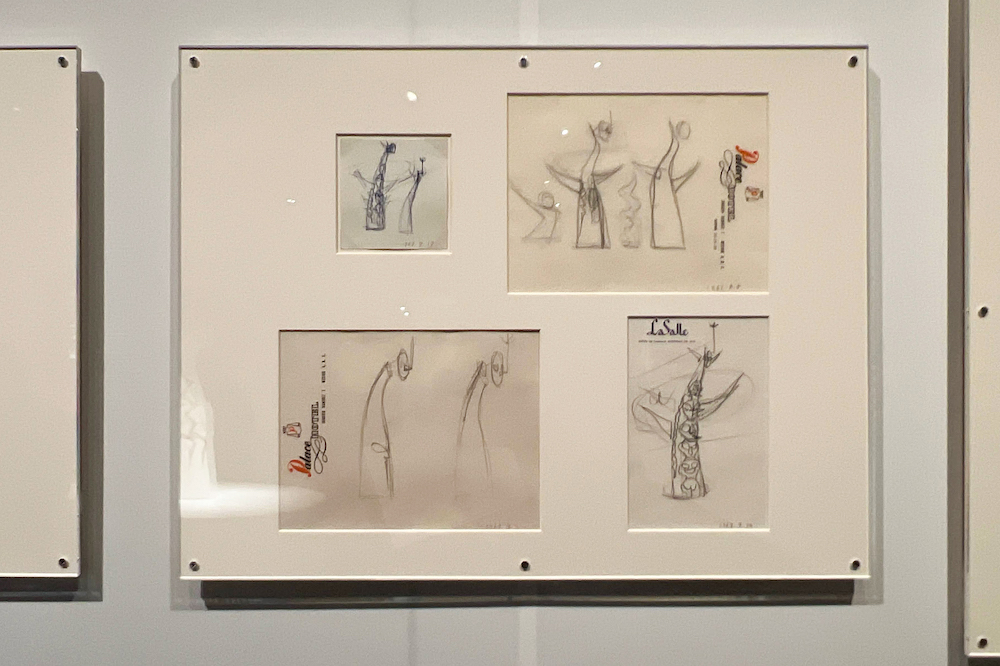

《太陽の塔》は、当初は5大陸のシンボルとして5つの塔の形が構想されていた様子や、トーテムポールのように複数の顔が重なったプランであった様子も見ることができます。

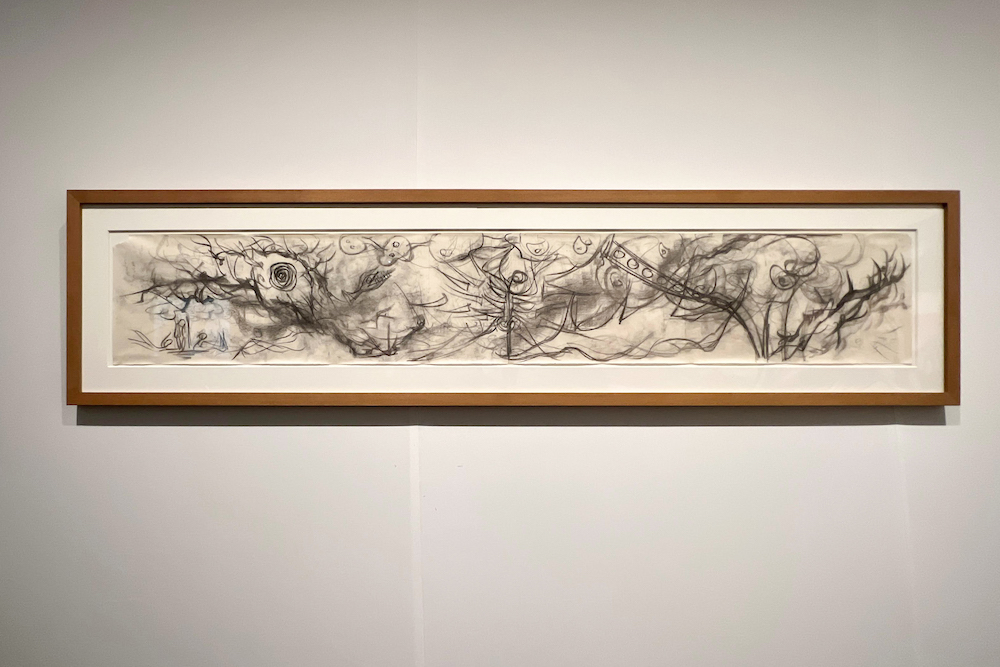

また、《明日の神話》の制作にあたってのモノクロームのドローイングも。モノクロームの作品からは、巨大な壁画から感じられるエネルギーとは少し雰囲気の異なる、静かな爆発のような、強いエネルギーが伝わって来るようです。

今回の展覧会は、物販が驚くほど広いです。定番の書籍やクリアファイル、ポストカードから、太陽の塔の顔のポーチや、岡本太郎の作品を複数あしらったタオルなどのユニークなグッズも。

2022年にNHKで放映された「TAROMAN (タローマン)」のグッズも販売されています。11月から「展覧会 タローマン」も開催予定ですが、グッズが買えるのはここだけのようです。

過去最大スケールで開催される「展覧会 岡本太郎」。岡本太郎という人物を知ると、よりおもしろく見ることができるのではないでしょうか。

展覧会公式ページURL:https://taro2022.jp/

東京展 会場:東京都美術館 会期:2022年10月18日(火)~12月28日(水) 開室時間:9:30~17:30、金曜日は20:00まで(入室は閉室の30分前まで) 休室日:月曜日

愛知展 会場:愛知県美術館 会期:2023年1月14日(土)~3月14日(火)

大阪展 (会期終了) 会場:大阪中之島美術館 4階展示室 会期:2022年7月23日(土)~10月2日(日) 休館日:月曜日(9月19日を除く) 開館時間:10:00~18:00(入場は17:30まで)

※参考書籍

・「今日の芸術―時代を創造するものは誰か」岡本太郎/著 (光文社知恵の森文庫)

・「芸術は爆発だ!」岡本 敏子/著(小学館文庫)

・「岡本太郎爆発大全」岡本 太郎/著, 椹木 野衣/監修 (河出書房新社)

・「岡本太郎にであう旅 岡本太郎のパブリックアート」大杉 浩司/著 平野 暁臣/プロデュース (小学館クリエイティブ)

・「TARO 川崎市岡本太郎美術館所蔵作品集」(二玄社)