知っていると作品を見るのがもっと楽しくなる アートの素材・技法【版画・プリント編】

美術館やギャラリーで作品を見ていると、タイトルや制作年の下に、「素材・技法」が記してあったりします。細かい技法まで分からなくても、作品そのものは楽しめますが、何が違うのかを知ると、作品を見るのがもっと楽しくなったり、技法の凄さに気づくかもしれません。

今回は「写真」について。馴染みのあるサービス判〜四つ切り判のようなプリントは分かりやすいですが、最近は「写真」の展覧会といっても、壁を覆うような巨大なプリントがあったり、半分立体的な作品があったりと、出力の方法は多様。

この記事では、そんな「写真」の作品に着目して、作品の素材・技法についてご紹介します。

写真の方式をおおまかに分けると、 ① 被写体をカメラを使ってどのように記録するか? ② 記録したものをどのような媒体上で見えるようにするのか?の2段階で考えられます。まず、①の記録方法について見てみましょう。

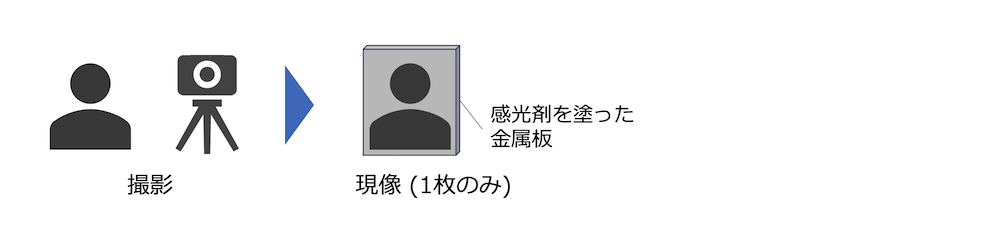

写真といえば、”複製”(焼き増し)できるものというイメージが強いですが、最初に写真が登場したときには、カメラから像を撮影・記録した媒体そのものが鑑賞の対象であり、撮影した像を複製することはできませんでした。

世界初の実用的写真撮影法といわれる「ダゲレオタイプ」は、レンズを通して集めた光を、感光剤を塗った金属板にうつしとる方法で、1839年のフランスでルイ・ジャック・マンデ・ダゲールによって発明されました。

像が記録された金属板は、表層の物理的なダメージを受けやすかったり、外気に触れることで化学的ダメージを受けやすく、取り扱いに注意が必要でした。

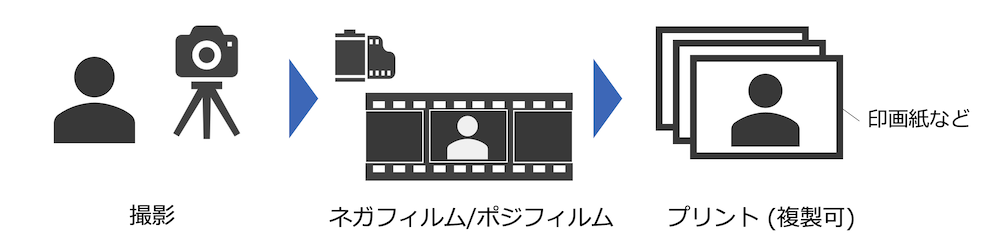

その後、カメラから撮影した像を写真フィルムのような記録媒体に一度うつしとり、その記録媒体に光を当て、感光剤を塗った紙などに像を写し取る方法が発明されました。この方法によって、写真ははじめて複製可能なメディアになったんですね。(「デジタル写真」に対しての意味で、ここでは「アナログ写真」と表記しています。)

撮影時の条件だけでなく、プリントする際の露光時間などの条件によっても、写真作品の色合いや雰囲気も大きく変化するのが特徴です。

歴史的には金属、ガラス、鶏卵紙など様々な支持体にプリントがなされてきましたが、今回は、現代の美術作品でもよく見られる「印画紙」にプリントするものについて記述します。

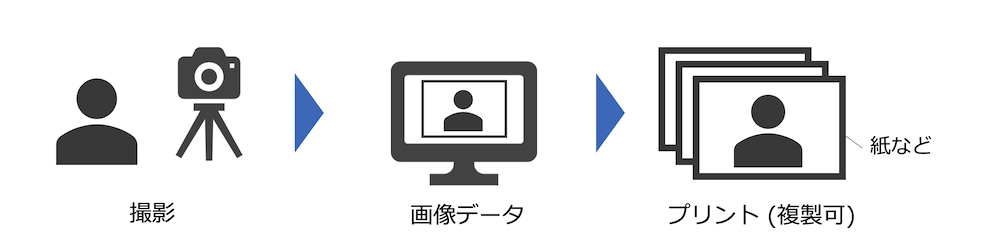

デジタルカメラの様な機器を使ってデジタルデータとしての画像を得て、それを紙などにプリントする方法です。こちらは、データがあれば何枚でも複製することが可能であり、元のデータの編集・加工も容易であることが特徴です。スマホで写真を撮影して、そのデータをプリントしたりと、現代でもおなじみの方法ですね。

デジタル作品の場合には、プリントせずにデータのままディスプレイに表示して展示されたり、データのまま販売されることもあります。

続いて、記録した像をどのようにプリントするかの違いを見てみましょう。まずは、写真フィルムを使ったアナログ写真の方式から。

●カロタイプ(モノクロ)

複製可能なタイプの最初期の方式で、イギリスのウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットが考案し、1841年に特許を取得した技法です。

感光剤を塗った紙をカメラに入れて撮影することで、光と影の部分が反転した「ネガ」画像がつくられます。それに光を当てて印画紙に焼き付け、本来の光と影を再現する「ポジ」画像を得る、世界初の「ネガ・ポジ」方式です。

「カロタイプ」そのものは、現代では使用されませんが、この「ネガ・ポジ」方式の原理は、アナログ写真の基本的な原理として現代にも引き継がれています。

●ゼラチン・シルバー・プリント(モノクロ)

19世紀末に発明され現代でも使用される、白黒写真に使われるプリント方法です。臭化銀や塩化銀をゼラチンに混ぜたものを紙に塗った「印画紙」に、ネガフィルムを通して光を当てて、現像液に浸すことで像を浮かび上がらせます。

特に、臭化銀を使ったタイプは投影して像を引き延ばすプリントに適しており、このタイプの印画紙の登場によって、小さなネガフィルムから大きな写真プリントをつくれるようになりました。

●プラチナプリント(モノクロ)

「ゼラチン・シルバー・プリント」では、銀を含んだ印画紙を使っていましたが、こちらは、銀のかわりに白金やパラジウムを含んだ、白黒写真に用いられる印画紙を用いた方式です。

特徴は、薄い灰色から濃度の高い黒まで階調表現が豊かであること。1973年にイギリスで特許が取得された方式ながら、1940年代になっても「写真家にとって最も美しい印画技術」とされていたのだとか。

高価であることなどを理由に20世紀前半ほどまでで、一度は廃れてしまったものの、近年ふたたび見直され、現代のアーティストの作品制作にも用いられ、写真展などでもみることができます。

・発色現像方式(タイプCプリント)(カラー)

一般的な「カラー写真」の方式で、複数の色を記録する層を持ったカラーネガフィルムから、同様に複数の色を発色する層を持ったカラー用の印画紙にプリントする方式です。コダック社の商品名である「タイプCプ リント」という名前で呼ばれることもあり、現代の展覧会でもこの名称で表記されている場合があります。

「ゼラチン・シルバー・プリント」などと同様に、小さなネガフィルムから大きな写真プリントをつくることができます。

●銀色素漂白方式(カラー)

一般的なカラーネガフィルムでは、フィルムの色は実際の色と反転しますが、この方式は、色が反転しない「カラー・ポジフィルム(リバーサルフィルム)」から、直接カラーのプリントをつくります。

スイスのチバガイギー社が開発した商品名である「チバクローム・プリント」と呼ばれる場合もあります。

現代ではおなじみの、デジタルカメラを使ってデジタルデータからプリントする方式です。

●インクジェットプリント(モノクロ/カラー)

デジタルのデータをもとに、インクを紙などに直接吹き付けて定着させる方式です。自宅で写真をプリントされる場合にも、インクジェット方式のプリンタを使用することが多いのではないでしょうか?

様々な媒体にデジタルの作品をそのままプリントでき、非常に大きなサイズのプリントも作成できるのが特徴です。展覧会でも、大型インクジェットプリンタでプリントした迫力のある巨大なプリントを目にしたことがあるかもしれません。また、彩度の高い色再現も得意としています。

●ラムダプリント(モノクロ/カラー)

デジタルの画像データを、銀塩の「印画紙」にレーザー露光で焼き付け、アナログプリントと同様な銀塩プロセスで現像を行うものです。写真店でプリントを依頼する場合、現代ではこの方式のプリントが多く使われています。(※家電量販店などにあるセルフプリント機は別の方式です。)

インクジェットプリントと比較し、高い階調を出せることが特徴で、デジタルデータをもとに「高精細、高解像度、シャープ」な出力を実現できる、デジタルの簡便さと、アナログの表現性をあわせもった方式です。

複製ができる写真作品は、1点ものの作品よりも購入しやすい場合があり、身近に取り入れやすいアートのひとつかもしれません。近年ではデジタルデータのまま販売されたり、NFTとして販売されることもありますが、プリントされ、手元に置いて飾れる作品もやはり魅力的ですよね。

今は誰でもシャッターを押せば気軽に撮影が出来て、自宅でも気軽にプリントができますが、「写真」はそんな身近だからこそ、この作品のプリントはおうちプリントと何が違うの?という部分が分かるとより楽しめるかもしれません。

次は、「彫刻・立体」の技法についてご紹介していきます。