知っていると作品を見るのがもっと楽しくなる アートの材質・技法【写真編】

日本を代表する現代アーティストといえば、誰を思い浮かべますか?2020年に森美術館で開催された「STARS展」では、日本を代表する5人の現代アーティストの1人として杉本博司が挙げられました。そんな日本を代表する現代アーティスト・杉本博司の手がける展覧会が、2つ同時に姫路で開催されています。

この記事では、2つの展覧会の見どころをお伝えするのとともに、訪問を検討している方に向けて、姫路駅からのアクセスや鑑賞時間の目安までをご紹介します。

杉本博司(すぎもと ひろし、1948年2月23日 - )は、東京とニューヨークを拠点に活動する日本の写真家、現代美術作家、建築家、演出家。時間の性質や人間の知覚、意識の起源といったテーマを追求した作品を展開しています。

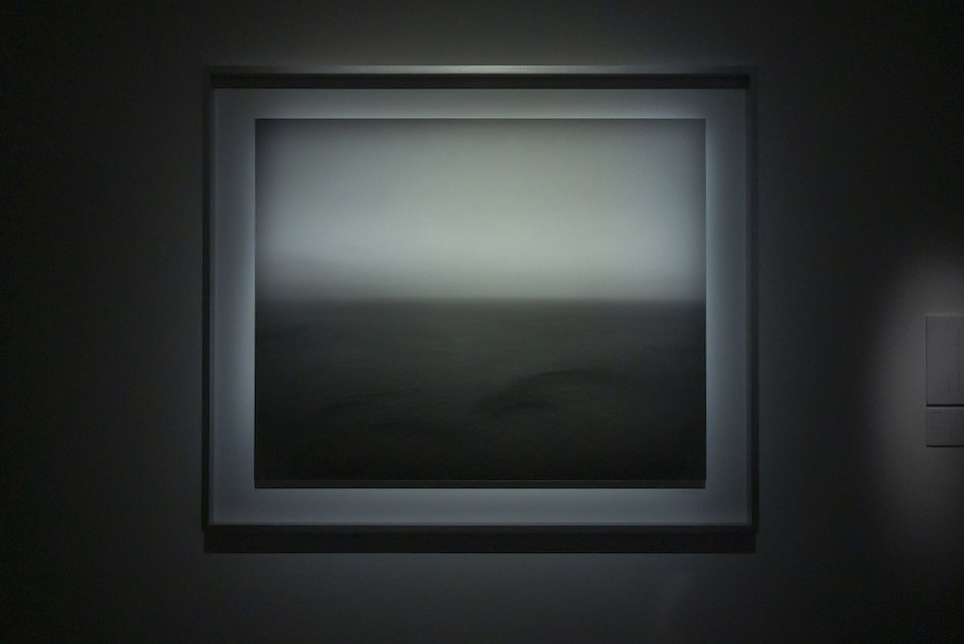

写真作品では、アメリカ自然史博物館のジオラマを、レンズを通すことで生きているかのように撮影した「ジオラマ」シリーズや、映画館で上映された映画1本分を長時間露光で撮影し、1枚の写真の中に時間の蓄積を写し込んだ「劇場」シリーズ、各地の海を8X10カメラで水平線が中央になるように撮影し、国や時代を超えても普遍的な水と空気を写し取った「海景」シリーズが有名です。

写真だけでなく、建築家の榊田倫之とタッグを組んだ建築設計事務所「新素材研究所」での建築家としての一面も。また、もともとアメリカで骨董商を営んでいたという審美眼を活かした古美術品の蒐集家としても有名。神奈川県の小田原にある「江之浦測候所」は、杉本の写真、建築、コレクションの全てを集積した壮大なランドスケープ作品となっています。

今回、姫路で開催される展覧会の会場のひとつは、天台宗の寺院「書寫山圓教寺」のなかにある「常行堂」。90日間を一期として、飲食、大小便、乞食以外は、常に阿彌陀仏の像のまわりを歩きながら念仏を唱える修行を行うための建物で、建物が国指定重要文化財となっています。

こちらで「圓教寺×杉本博司」展として、4月から8月までの間は「Five Elements五輪塔-地 水 火 風 空」、9月から12月までは、それに映像作品を追加した「Noh Climax能クライマックス- 翁 神 男 女 狂 鬼」を展示中です。

これは「ひめじ・アーツ&ライフ・プロジェクト」という、2021年から4年にわたって新たな姫路の魅力を国内外に発信するアートプロジェクト推進事業の展示。常行堂の中では、平安時代中期に制作された≪阿弥陀如来像≫ (国指定重要文化財) のまわりを、杉本博司の作品である ≪光学硝子五輪塔≫ 18基が取り囲んでいます。

≪光学硝子五輪塔≫は、仏教教典のなかで「世界の構成要素」とされる五大 (地、水、火、風、空) を表現した、日本独自の舎利塔「五輪塔」を光学硝子で制作したもの。その「水」に当たる球体部分には、世界中で撮影した杉本の「海景」シリーズの作品が閉じ込められています。この五輪塔も、平安時代に生まれたと言われており、一緒に展示されている ≪阿弥陀如来像≫ と時代的にも共鳴しているようです。

仏像の後ろには、室町時代のものとされる ≪二十五菩薩来迎図≫ も。もともとは、仏像の裏に隠れるように設置されていたものを、今回の展示のために仏像を移動させて配置し直したのだとか。≪阿弥陀如来像≫の神々しさが際立ちます。

さらに堂内では、杉本博司が姫路城、書寫山圓教寺を舞台に撮影した映像作品《Noh Climax》も上映。本当に特別な空間で体験できる、時間を超えたコラボレーションを果たしたインスタレーションです。

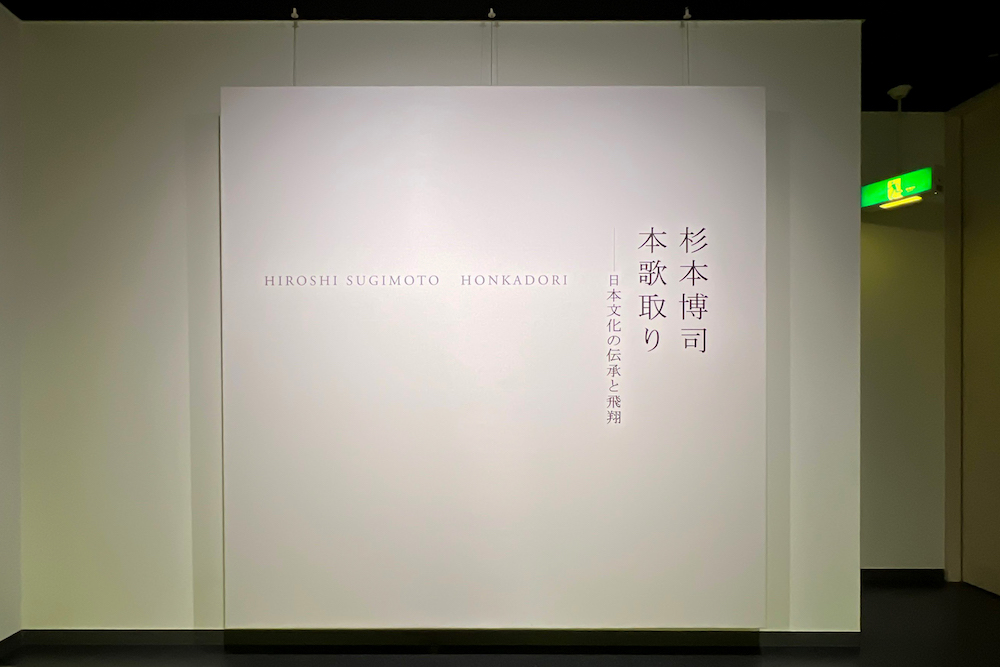

もうひとつの展覧会は、姫路城の隣にある姫路市立美術館での「杉本博司 本歌取り―日本文化の伝承と飛翔」。

「本歌取り」はもともと和歌の言葉で、「古歌 (本歌) の一部を取って新たな歌を詠み、本歌を連想させて歌にふくらみをもたせる技法」のこと。杉本は、写真技法を和歌の伝統技法である本歌取りと比較した「本歌取り論」を展開。「日本文化の伝統は旧世代の時代精神を「本歌取り」すること、つまり古い時代の感性や精神を受け継ぎつつ、そこに新たな感性を加えることで育まれてきたものであろう」と述べ、展覧会では、様々なアプローチで「本歌取り論」の展開を試みています。

「本歌」としての名作を解釈し、それらの名作と、自身の作品や骨董に手を加えた新しい作品とをして対比して展示する本展は、様々な視点で楽しむことができる展覧会です。

骨董品の収集家としても著名な杉本博司。本展では、そのコレクションに手を加えたり、自身の作品と並べることによって別の意味を含ませて展示。掛け軸の表具を自身の作品と掛け合わせたものや、室町時代の四天王像に恐竜糞の化石から平成の工業製品までを組み合わせて新たな立体作品とした作品まで。時代もジャンルも超えたものが組み合わせられ、作品として展開されています。

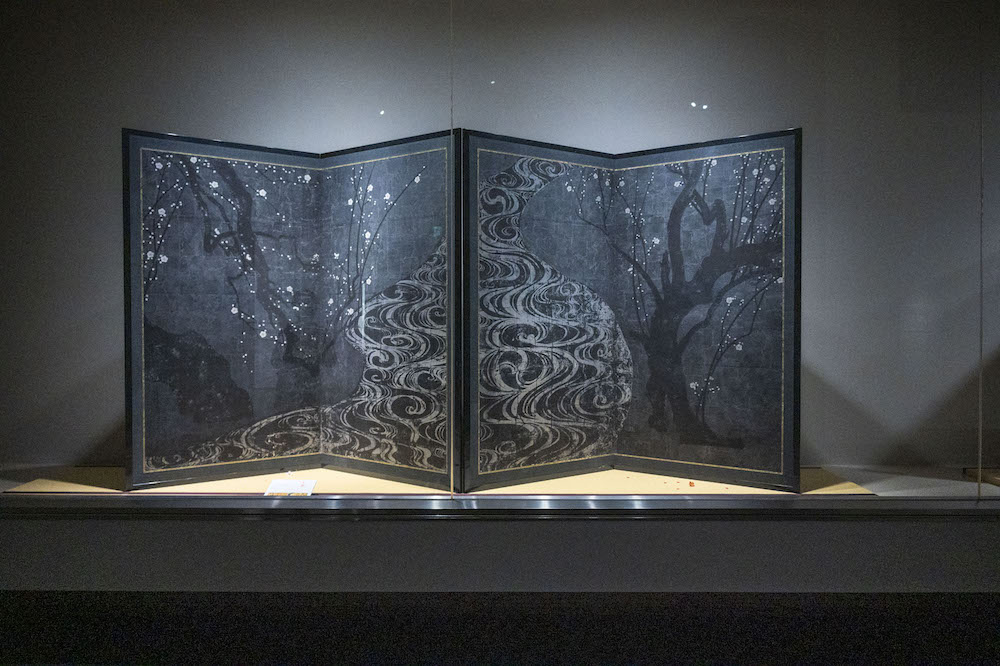

MOA美術館の所蔵する尾形光琳の≪紅白梅図屏風≫を撮影し、銀塩写真よりも深い黒の表現できるプラチナプリントによって新たな屏風に仕立て上げた≪月下紅白梅図≫などの作品も。そして、この作品の傍らには、屏風からこぼれ落ちたような紅白の梅の花が。この梅の花は、植物をモチーフとした精巧な木彫作品を制作する須田悦弘の彫刻作品です。

≪春日神鹿像≫では、室町時代の像に、須田悦弘によって鞍、蓮台が補作され、さらに杉本博司の海景五輪塔が組みあわせられています。こうした須田悦弘作品とのコラボレーションも展覧会の随所で見ることができ、古美術✕現代アート、現代アート✕現代アートの複数のコラボレーションも楽しむことができます。

こうした「本歌取り」の作品には、杉本博司の著名な写真作品シリーズも取り込まれているので、純粋に杉本博司の「写真作品」が見たい方にもおすすめです。

例えば、伝 牧谿筆による水墨画≪松樹叭々鳥図≫と≪煙寺晩鐘図≫を本歌として展示されているのは、「ジオラマ」シリーズの ≪カリフォルニア・コンドル≫ の写真を掛け軸に仕立てたもの。水墨画の濃淡と、銀塩写真の濃淡も呼応するようです。

また、写真乾板の上に直接人工的な閃光を起こし、雷の軌跡を写し取った「放電場」は、巨大な屏風に仕立て上げられ、この作品をつくる動機のひとつとなった「本歌」である鎌倉時代の≪雷神像≫とあわせて展示されています。

「本歌」は日本の和歌や古美術にとどまりません。19世紀から20世紀初頭にかけて、石膏で制作されてきた「数理模型」を撮影したマン・レイの写真に対し、それを現代のコンピュータ制御の工作機械を用いて、アルミ無垢材を成功に削り出した彫刻作品「数理模型」シリーズも。さらに、マン・レイ撮影のものと同型の模型を別の角度から杉本が撮影した写真作品も併せて展示されています。

デュシャンの≪泉≫をモチーフに制作した≪硝子茶碗 銘「泉」≫は、イタリアのムラーノ島で制作されたガラス製の茶碗。こちらは、建築家の村野藤吾をもじった「村野藤六」という作家名で展示されています。デュシャンのレディメイドの概念もまた「本歌取り」そのものなのですね。

旧作から新作、写真から立体作品まで。杉本博司の作品そのものも存分に楽しめる展示です。

「本歌取り」の技法は、もちろん「本歌」となる名作があってこそ。今回の展示でも、国内外、様々な時代の名作が「本歌」として展開されています。展覧会の中で「本歌」の作品は、図版のみの紹介の場合もありますが、「本歌」作品も同時に展示されているものも多く、これらの作品も見ごたえがあります。

例えば、初公開となる全長16Mに及ぶ屏風仕立ての写真作品≪天橋立図屏風≫に対し、それを撮影する際に脳裏に浮かんだという伝能阿弥筆の ≪三保松原図≫ も、会場で併せて鑑賞することができますよ。

先述した伝 牧谿筆による ≪松樹叭々鳥図≫ や、重要文化財の≪金銅春日神鹿御正体≫ なども、「本歌」の実物と並べて鑑賞できます。

書寫山圓教寺所蔵の≪性空上人坐像≫を本歌とした写真作品≪性空上人坐像≫といった姫路の文化財に触発されて生まれた新作もあり、書寫山圓教寺の展示とも緩やかにつながっています。

古典と現代アートのそれぞれの作品も、それらのコラボレーションも、1つの展示でいくつもの楽しみ方のある展覧会です。

最後に、遠方から展示を見に行くときに気になる所要時間とアクセスについてご紹介します。どのくらいじっくり見るかにもよりますが、両方1日でまわることは可能です。

まず、「圓教寺×杉本博司 Noh Climax能クライマックス- 翁 神 男 女 狂 鬼」は、展示時間が午前10 時から午後4 時(最終入場15時半)と美術館よりも短いので、こちらの時間をメインに旅程を組み立てるのがオススメ。

「書寫山圓教寺」へは、バスとロープウェイでアクセス。姫路駅から神姫バス「書写ロープウェイ行」で終点まで。(バスは1時間に3本程度です。)そこから、1時間に4本のロープウェイで山上駅へ。境内まで約1kmほど山道を歩き(マイクロバス有り)、「常行堂」はさらにその先。境内は広く、作品以外の見所も多いので、ゆっくり見て回りたい場合は、半日程度とっておくのが良さそうです。

また、特に帰路のバスとロープウェイの乗り継ぎはあまり良くないので、自動車での移動も視野に入れても良いかもしれません。

一方、「姫路市立美術館」は、姫路駅からバスで10分程度で、歩いても20分ほど。今回の企画展だけであれば、1フロアの1展示室なので、1-2時間程度で見て回れます。

同美術館の2Fでは、杉本博司が姫路城、書寫山圓教寺を舞台に撮影した映像作品《Noh Climax》を、大画面でフルバージョン(上映時間70分、ループ上映)で上映。こちらや常設展を見られる場合には、余裕をみておくことをオススメします。

なお、姫路市美術館では、庭園アートプロジェクトとして「中谷芙二子《霧の彫刻 #47769 白鷺が飛ぶ》」を1時間に1-2回公開中。現代アーティスト中谷芙二子の≪霧の彫刻≫と、庭園内の彫刻、そして、姫路市立美術館の明治期の煉瓦造りの建築そのものとのコラボレーションも展覧会とあわせて是非楽しんでくださいね。

公式URL:https://www.city.himeji.lg.jp/art/0000020717.html

会場:書寫山圓教寺 常行堂(国指定重要文化財)

会期:2022 年 9 月 17 日(土曜日)から 12 月 4 日(日曜日)

開館時間:午前10 時から午後4 時

休館日:会期中無休

*ただし書写山ロープウェイが運休の場合、閉室となります。ロープウェイの運行については、書寫山ロープウェイのホームページをご確認ください。

観覧料:一般 500 円

大学生・高校生 200 円

中学生・小学生 100 円

未就学児は無料

公式URL:https://www.city.himeji.lg.jp/art/0000021745.html

会場:姫路市立美術館

会期:2022年9月17日(土曜日)から11月6日(日曜日)まで(会期中、一部作品に展示替えあり)

前期展示:9月17日(土曜日)から10月10日(月曜日・祝日)まで

後期展示:10月12日(水曜日)から11月6日(日曜日)まで

開館時間:午前10時から午後5時(入場は午後4時30分まで)

休館日:月曜日(但し9月19日、10月10日は開館)、9月20日(火曜日)、10月11日(火曜日)

観覧料:一般1200(1000)円大学・高校生600(400)円中学・小学生200(100)円

カッコ内は20人以上の団体料金。

同展入場券で常設展示室もご覧いただけます。