知っていると作品を見るのがもっと楽しくなる アートの材質・技法【写真編】

3年に1度、新潟で開催される芸術祭「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」。(以下、「大地の芸術祭」) 2022年の春から秋にかけても開催されていますが、芸術祭の期間中以外にも通年でアートを楽しめる施設があるんです。

この記事では、通年で作品を楽しめる場所のひとつで、2021年にリニューアルした「越後妻有里山現代美術館 MonET」をご紹介します。

「大地の芸術祭」の施設のひとつ。もともとは、2003年に「越後妻有交流館・キナーレ」として誕生した建築の一部が、2012年に「越後妻有里山現代美術館[キナーレ]」へ。そして、2021年に再び改修され、名前も「越後妻有里山現代美術館 MonET」と変更してリニューアルオープンしました。

設計は、原広司+アトリエ・ファイ建築研究所。原広司氏は、京都駅や梅田スカイビルを手がけた建築家です。一辺72mの正方形の形状で、外から見るとコンクリートの塊のようですが、内部には屋根のない大きな池があり、開放的な空間になっています。外界から切り離された世界を表現した、建築自体がひとつの作品となっている美術館です。

それでは、中に入って作品の一部を見ていきましょう。

「Palimpsest: 空の池」 / レアンドロ・エルリッヒ (2018)

建物に入ってまず目にはいるのが、中央にある大きな池。池の底には何かが描かれているようです。建物の2Fに上がり、ある地点から池を見下ろしてみると…

池の水鏡に、青空と建物が映り込んだ風景が表れます。とてもリアルな風景ながら、空が曇ったり、水面が風で揺らいでも水の中の風景が変わらないのは、不思議な光景です。

「Palimpsest: 空の池」 / レアンドロ・エルリッヒ (2018)。芸術祭期間中には中谷芙二子氏の霧の彫刻「霧神楽」もあわせて展示され、不思議な風景をつくりだしていました。

アルゼンチンのアーティスト、レアンドロ・エルリッヒ氏の作品。錯覚の利用や、鑑賞する行為自体が作品の一部になる体験型の作品を多く手がけており、金沢21世紀美術館の常設展示作品「スイミング・プール」でも有名なアーティストです。

タイトルの「パリンプセスト」( Palimpsest)とは、パピルスや羊皮紙に書かれた文書で、以前に書かれたものを消して再利用したもののこと。もとある風景を「上書き」している様子を表しているのかもしれませんね。

「movements」 / 目 (2021)

小さな黒いものが空間に浮かび、ひとつの巨大な生きもののようにかたちをつくりだしていますね。近づいて見ると、それを校正するのは時計の針。しかも、秒針が動き続けています。

この作品を制作した「目」は、アーティスト荒神明香、ディレクター南川憲二、インストーラー増井宏文の3名によるグループ。果てしなく不確かな現実世界を、私たちの実感に引き寄せようとする作品を制作しており、2019年の千葉市美術館での個展「目 [mé]非常にはっきりとわからない」も、普通の”展覧会”のイメージを覆す不思議な展示が話題となりました。

この作品の着想を得たきっかけになったのは、アトリエから見える「ムクドリの群れ」なのだとか。「群れ」というのは、ムクドリたち一羽一羽は、「群れ」であることは意識せずに飛んでいるものの、人がそれを「見る」ことによって「群れ」という存在が認識される状況なのではないかと考えたそうです。

わたしたち人間も、自分たちひとりひとりが主体となって生きていると感じてますが、実はムクドリたちの「群れ」のように動かされているのかもしれない。そんな状態を、人間の世界での「意味」を象徴する時計を個体のモチーフとして表現しています。

鑑賞者がいることで「存在」するものになるということを意識するのは、ここから多くの作品たちを見ていくための導入にもなっているようです。

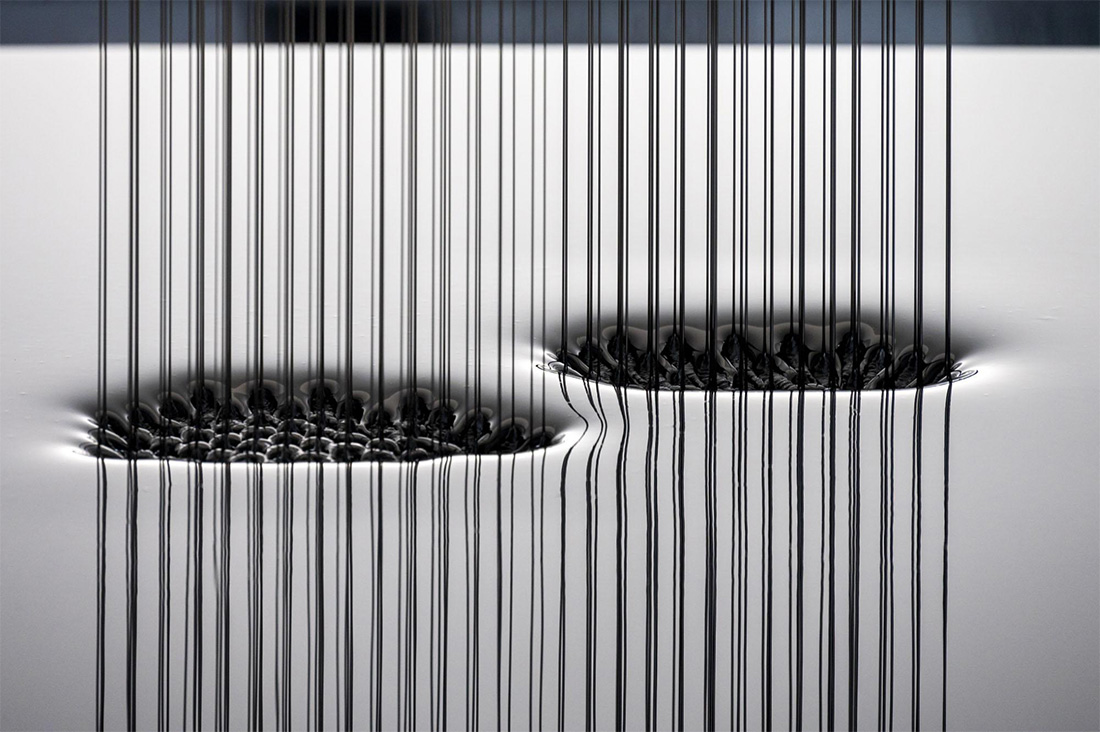

「Force」 / 名和晃平 (2021)

天井から、細く黒い無数の「線」が垂れ下がっているようです。遠くから見るとまるで絵画として描かれた直線か、もしくは糸や針金が吊り下がっているかのような静かな線。近づくと、実は天井からしたたり落ち続けている、動きのある液体だと気づきます。

作者の名和晃平氏は、京都を拠点に活動する彫刻家。彫刻の定義を柔軟に解釈し、鑑賞者に素材の物性がひらかれてくるような知覚体験を生み出してきています。

今までの彫刻の文脈にない新しい素材や、”アーティストの自己表現の投影”とは違った彫刻のつくりかたを探り、彫刻というものをいかに自分の身体から離し、素材から生まれる物性を引き出して、感性に訴えるものをつくることを考え続けてきたといいます。

今回の作品で使われている素材は、蜂蜜のような粘度があり、エンジンの潤滑油としても使われる、黒いシリコーンオイル。天井の小さな穴から一直線に落ち、波紋も泡も立たずに液面に消えていく様子は、わたしたちが日常で見る「液体」の感覚とは異なる不思議な作品で、液面のへこみからは物質感や、普段はあまり意識しない「重力」の存在を強く意識させます。

「Wellenwanne LFO(ヴェーレンヴァンネ エル・エフ・オー)」/ カールステン・ニコライ(2012)

大きなスクリーンのような面に、同心円状の影が映し出されて、動いています。

カールステン・ニコライ氏は、視覚芸術の活動を行うのとともに、「アルヴァ・ノト(alva noto)」の名前で電子音楽も制作発表しているドイツのアーティスト。

こちらの作品では、波である「音」によって水面を揺らし、音がどのように広がっているのかを可視化している、まるで音の「標本」のような作品です。空気中では「聴覚」で捉える音を、「視覚」で捉えられるようにしているんですね。

「Wellenwanne LFO(ヴェーレンヴァンネ エル・エフ・オー)」/ カールステン・ニコライ(2012) 装置の上面に水をはって波をつくり、鏡によって側面に投影しています。

純粋な「音」をとらえることで、音の素材としての可能性や、媒体としての可能性が広がって感じられます。

たくさんの作品を見て疲れたら、館内のカフェで休憩もできます。そして、実はこちらでもゆったりと作品鑑賞が楽しめるんです。

「Two River」/ マッシモ・バルトリーニ feat. ロレンツォ・ビニ(2012)

館内にあるカフェスペース「サロン MonET 喫茶」も、実は大きな作品のひとつ。インスタレーションを中心とした作品を発表するイタリアのアーティスト マッシモ・バルトリーニ feat. ロレンツォ・ビニの作品です。天井の無数の丸いモビールが球状のライトの光を柔らかく反射する心地よい空間。モビールはゆったりと回転し、川面のような動きを表現しています。

テーブルに描かれた線は、つなぎ合わせると信濃川になるのだそう。

こちらのカフェでは、雪室で熟成した豆を使った珈琲や、新潟産茶葉を使用したお茶なども楽しむことができますよ。

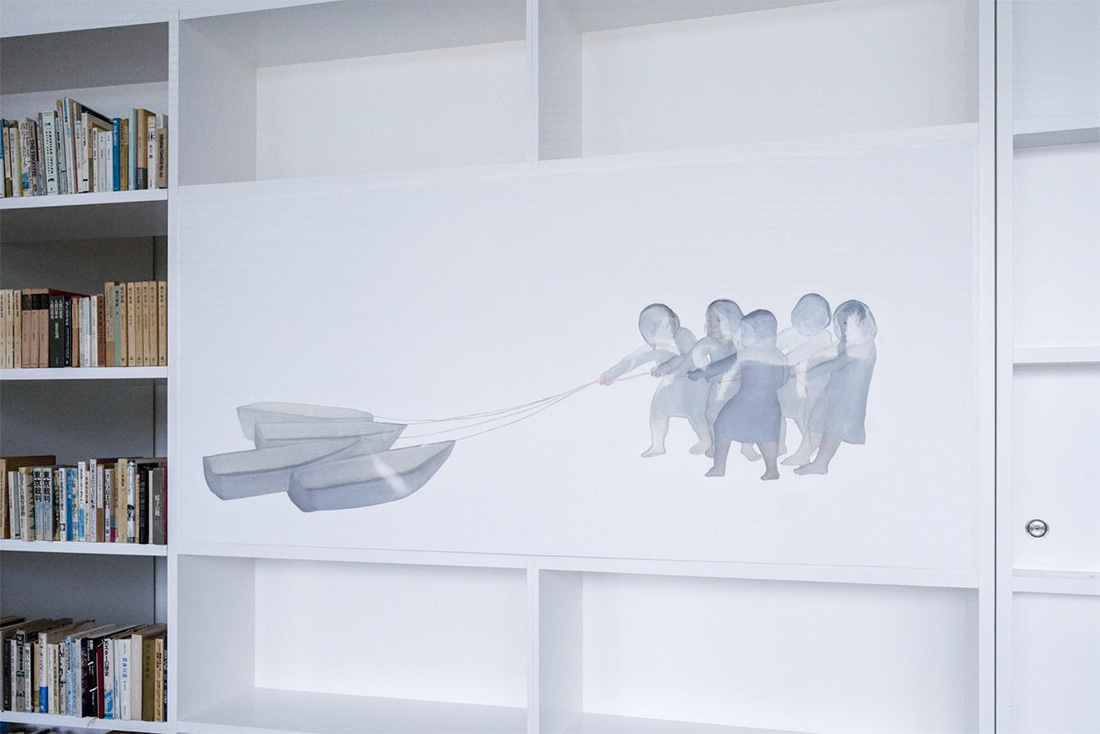

「遠方の声」/ 中谷ミチコ(2021)

カフェの壁面は30Mの本棚になっており、写真集や画集などの本とともに、中谷ミチコ氏の彫刻作品が組み込まれています。

通常の彫刻作品とは凹凸が逆転するように彫られ、どの角度から見ても作品が自分の方を向いているような不思議な感覚が感じられます。

中谷氏は、2018年の「大地の芸術祭」で展示を行った際に、地元の方々から1-2時間ずつ、じっくりと聞き取りを行ってきたそう。今回はコロナ禍で聞き取りが出来なかったものの、以前の調査から得られた、「雪の中に物語が立ち上がってくるような感覚」に、もう一度耳を済ませながら作品をつくっていったといいます。

展示された12の作品は、ひとつのストーリーがある物語ではなく、「労働(共同作業)」、「遊び」、「休息」を大切なテーマとした一瞬もしくは永遠の物語になっているとのこと。1つ1つの作品の場面から、物語を想像してみましょう。

「大地の芸術祭」では、この「越後妻有里山現代美術館 MonET (モネ)」のほかにも通年で楽しめる施設があります。例えば、食、イベント、体験などのプログラムを通して、松代の雪国農耕文化を体感できる 「まつだい「農舞台」」や、水鏡にうつる幻想的な風景が楽しめる「Tunnel of Light(清津峡渓谷トンネル)」、豪雪地松之山の山中に位置する自然科学をテーマとした教育研修施設「越後松之山「森の学校」キョロロ」など。

芸術祭期間ではない冬期にもこうした通年鑑賞可能な施設・作品を結んだツアーが開催され、雪の中の作品とともに、地元の料理やお酒を楽しめます。

芸術祭の季節以外にも、うつりゆく季節のなかで作品を楽しんでみませんか?

文・写真:ぷらいまり。